演一幕二黄那是汉剧

来一出灯戏那是楚剧

忽闻一声骷髅腔那必是花鼓戏

唱不完的千古悠悠往事

吟的都是原滋原味湖北腔

湖北地方剧名片

凭借传承不息的影响力

惊艳了国家!

近日,湖北省有4位戏曲名家入选文化部艺术司评选的2017年“中华优秀传统艺术传承发展计划”戏曲专项扶持项目之2017年度“名家传戏——当代戏曲名家收徒传艺”工程名单啦。

长江云(changjiang-y)了解到,2017年文化部在全国范围内遴选出的这100名京剧、昆曲、地方戏表演艺术家,将采用“一带二”的方式,在规定的时间内,每位艺术家向2名学生传授2出经典折子戏,传授戏曲文化。

入选艺术家将获奖励:文化部将资助每位艺术家授课补贴费3万元(税前),资助2名学生每人排练费2万元。

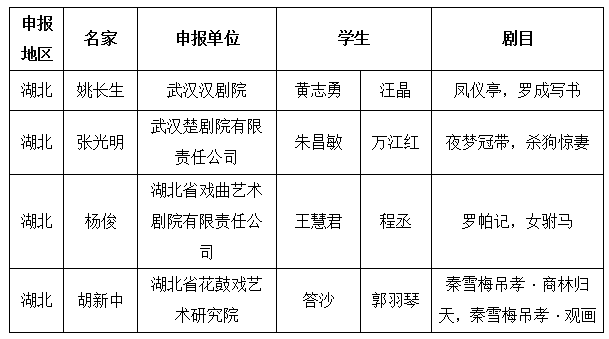

湖北省入选名单如下:

姚长生、张光明、杨俊、胡新中,这4位艺术家不仅自身艺术造诣极高,同时身体力行做好了湖北优秀文化传承与继承工作,让湖北戏剧的名片更加闪亮!

400年汉剧历史,要坚守

汉剧演员姚长生

在历史的舞台上,汉剧已经活跃了400多年,是湖北地方戏曲剧种之一;俗称“二黄”,又有“楚剧”“汉调”两种叫法。2006年入选第一批国家级非物质文化遗产名录。国家一级演员姚长生出生于1948年2月,湖北武汉人。1963年开始从事汉剧表演工作,1970年担任汉剧教练员,主教手眼身步等基本功。对于汉剧传承,姚长生的态度是“坚守”与“绝不后悔”。尽管他早已退休,但心愿仍是希望更多人关注和学习汉剧,“我们要努力让下一代能够打开新的局面”。

听楚剧界的“斯琴高娃”讲创新

张光明《三世仇》剧照

清代道光年间鄂东流行的哦呵腔与湖北省武汉市黄陂区、孝感市一带的山歌、道情、竹马、高跷及民间说唱等融合,形成一个独立的汉族地方声腔剧种之一,1926年改称“楚剧”,距今已有一百五十余年的历史,是湖北地区具有广泛影响的地方剧种。2006年,被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

楚剧艺术家张光明入选了第四批国家级“非遗”项目代表性传承人名单。现年71岁的她擅长表演,有楚剧界的“斯琴高娃”之称。她告诫学生,创新发展才是最好的继承。楚剧是年轻剧种,要想发展,须做好两件事:一件是培养人才,一件是取长补短融入新的表演元素,让楚剧更好听、好看。2000年,她辅导教学的楚剧《夜梦冠带》在保留沈派艺术精华的基础上,借鉴及融汇了昆曲中唯美的身段表现,呈现出清新、淡雅、脱俗的艺术效果,取得了专家赞许和观众满意,在全国获梅花奖。

这朵金花,将绝美表演带到湖北

黄梅戏表演艺术家杨俊剧照

黄梅戏是安徽省的主要地方戏剧种,最早源头来自湖北与安徽交界的大别山地区(目前此观点较为普遍)。现分布地以安庆为中心,遍及中国。2006年,被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

曾被誉为“黄梅戏五朵金花”之一的杨俊1963年11月出生于安徽当涂。1989年来到湖北黄冈,进入了湖北省黄梅戏剧院。凭借现代戏《未了情》和古装戏《双下山》,杨俊获得了戏剧界的至高荣誉梅花奖和文华奖。后又调入位于武汉的湖北省地方戏曲艺术剧院。2010年末,她和她的团队根据湖北著名民歌《龙船调》创作了一台反映凄美爱情的土家风情黄梅戏《妹娃要过河》。2011年2月,《妹娃要过河》首演,被业内人士誉为“湖北黄梅戏的里程碑”。

当舞台“常青树”,传荆州花鼓戏

胡新中(左三)在演荆州花鼓戏《生命童话》

荆州花鼓戏原称沔阳花鼓戏,1981年改称“荆州花鼓戏”,已有200多年的历史,发源于沔阳州一带,是湖北省江汉平原地区备受观众喜爱的汉族戏曲剧种之一。

胡新中1953年出生于湖北天门。1969年考入湖北省潜江荆州花鼓剧院,1974年以《平原作战》在湖北省现代戏调演中一炮打响。15岁走进潜江花鼓剧团,从没有一句台词的小角色,到饰演李玉和、郭建光、杨玉春、李天保等成功角色,胡新中和同事们共同书写了荆州花鼓戏的传奇,让荆州花鼓戏声名远扬。身为国家首批非物质文化遗产项目荆州花鼓戏传承人,胡新中说:“荆州花鼓戏要传承下去,关键是人才。一个演员可以救活一个剧种,一个演员可以救活一个剧团,这绝不是大话!”

请输入验证码